2015年石鎚山脈縦走 4日目 瓶ヶ森~石鎚山~下山

2015年9月19日から22日のシルバーウィークで、四国にある200名山の東赤石山から100名山の石鎚山を縦走しました。

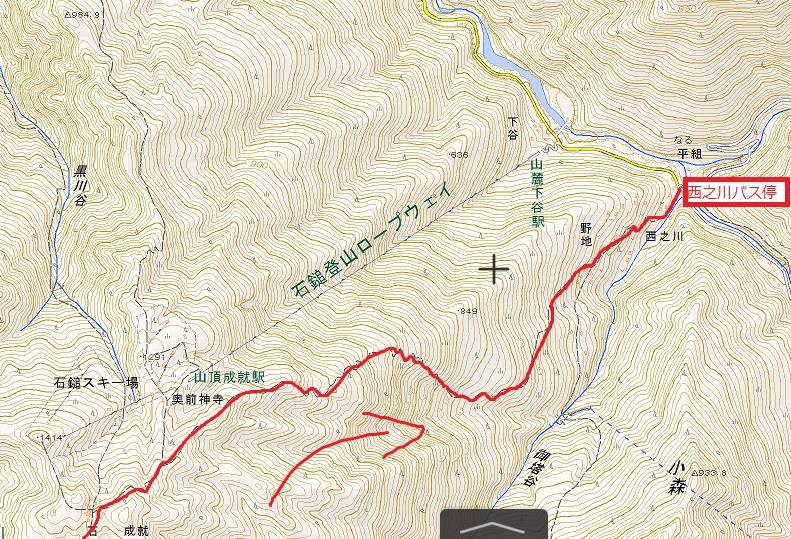

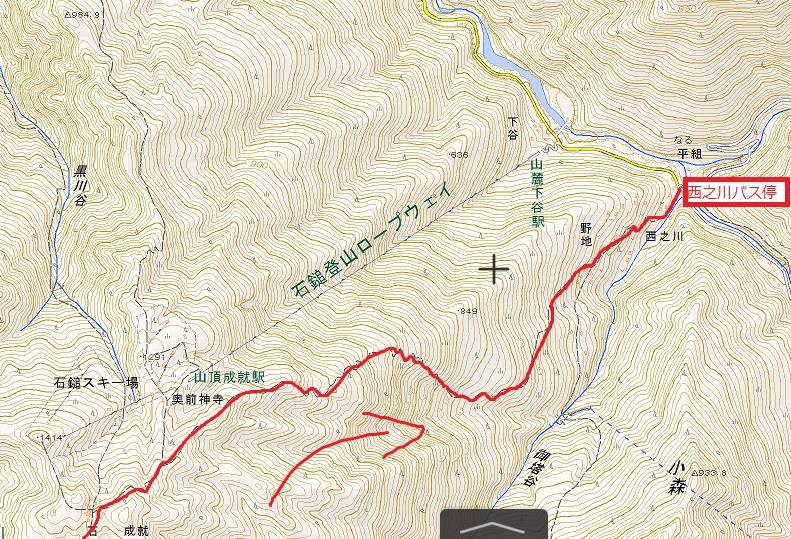

最終日は瓶ヶ森~石鎚山~西の山バス停(ロープウェー近く)です。

3日目に続いてこの日も予定行動時間が長いです。計算上、9時間40分(休憩無しで)。

石鎚山付近はかなり開発されているので気楽なのですが、やはりシルバーウィークですので人はかなり多かった…。

関連記事

1日目 筏津~東赤石山~銅山峰ヒュッテ

2日目 銅山峰ヒュッテ~笹ヶ峰

3日目 笹ヶ峰~瓶ヶ森

4日目

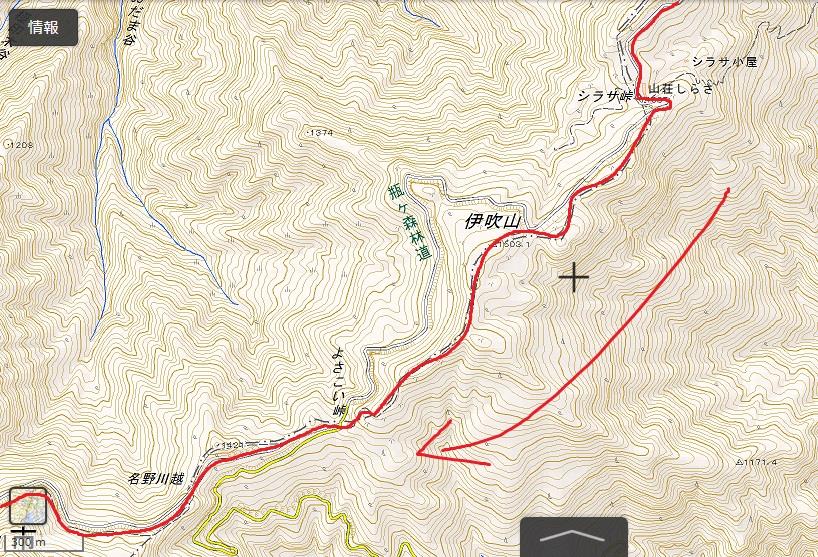

今日の行動地図。

日の出前にキャンプ場を出発。私が一番だ!

駐車場付近のトイレでひとまず出すものは出す。結構大きな施設ですが、やはり山のトイレです。

朝の冷たくて済んだ空気の中、林道を歩いていきます。

稜線上の車道の、広々とした道を歩いて行くのは大変気持ちが良いものです。

この爽快感を味わうがために、登山を行っていると言っても過言ではありません、本当に。

稜線上に登山道はついていますが、看板などが古びていたり笹の刈り具合を見る限り、あまり歩かれてはいないように感じます。

狭い道を短い距離で歩くのと、広い道を長い距離歩くのではあまりかかる時間も変わらないでしょう。

登山者はお好きなルートを通れば良いと思います。自分は車道を通りましたが。

シラサ峠には営業小屋や避難小屋、キャンプ場に水場もあるようです。

手軽に山の空気を味わいたい人は、車でここまで来て宿泊するのをオススメします。

峠からも車道と縦走路が分かれていますが、少し縦走路を歩いてみました。

結構笹があり、歩きづらいです。

しかしこの歩きづらさよりも、朝露がものすごい量であったことが問題です。

ちょっとくらいなら大丈夫だろうと思ったら、ズボンがずぶ濡れになりました。もうどうしようもないからそのまま進むか、と思って進むと、結局パンツまで濡れてしまいました…。しかもこの影響でデジカメの液晶画面内に水が入り、液晶が映らなくなったりしました…。

その証拠に、この先の写真には水蒸気でぼやけているものが多いです。

道路に近いんだからちょっとくらい笹を刈っておいてくれよという不満を持ちながら、よさこい峠に到着。

トイレや駐車場があります。

2015年9月ではよさこい峠から土小屋への車道は崩落により閉鎖されていました。

登山道に関しては普通に通れます。

シラサ峠とよさこい峠の間の縦走路に比べれば、ここはよく笹が刈られています。

工事するにあたって登山道を整備しておいたのでしょう。

水場のある歩きやすくて静かなトラバース道です。

土小屋は石鎚山登山基地の一つであり、駐車場や宿泊施設などが整っています。

石鎚山北側よりかはこちらからのほうが楽に山頂に至ることが出来ます。私も昔ここから登ったことがあります。

ここでトイレと休憩を済ませ、石鎚神社で登山の安全を祈って、出発。

ここからはかなり人が多くなります。本格的装備をしている人から、家族連れやカメラと貴重品くらいしか持ってない人まで様々です。

土小屋からの登山道はかなり幅広く、傾斜も緩いです。

この日も良い天気で、登山日和です。ちょっと暑かったですが。

少しでもアップダウンを少なくするためか、木道のトラバース道が多い感じがしました。

まああまり稜線上を登山者が歩きすぎると、崩落の危険などもあるかもしれませんしね。

登山者が多い山ならではの苦労なんかもあるのでしょう。

山頂への前哨であるニの鎖小屋に到着。

ただこのときは小屋の造成工事を行っていました。その脇にはかなり綺麗な休憩所とトイレがあります。

しかし登山者の数の割には休憩スペースが少なく、周りには人がごった返していました。

これから本格的な鎖場が始まりますので、休憩所の隅に大型ザックを置いて水や行動食を摂取して、持ち物は貴重品のみのほぼ空身の状態で出発しました。

予想出来ていましたが、やはり鎖場は渋滞していました。

空身なので他人がいなければすいすいと登っていけるのですが、落石などに備えて慎重にステップごとに登って行きました。

渋滞しているからって詰めまくる人がいるのですが、そういう人は落石に備えるという登山のセオリーを知らないのだろうかと不安に思います。息を感じるくらいの距離で後ろに立たれると気持ち悪いよ…。

まあ、この鎖場をよく見ると、岩と岩の間をセメントのようなもので固めているようなので、そうそう落石は発生しないでしょうが。

子供の時に来た時よりかは何だか楽に登れた気がしました。

一部は鎖に頼らざるを得ないような箇所もありましたが、多くは自分の手足だけで登っていけましたね。

やはりこの前行った長野の戸隠山の、蟻の戸渡剣の刃渡りのほうが怖かったよ…。

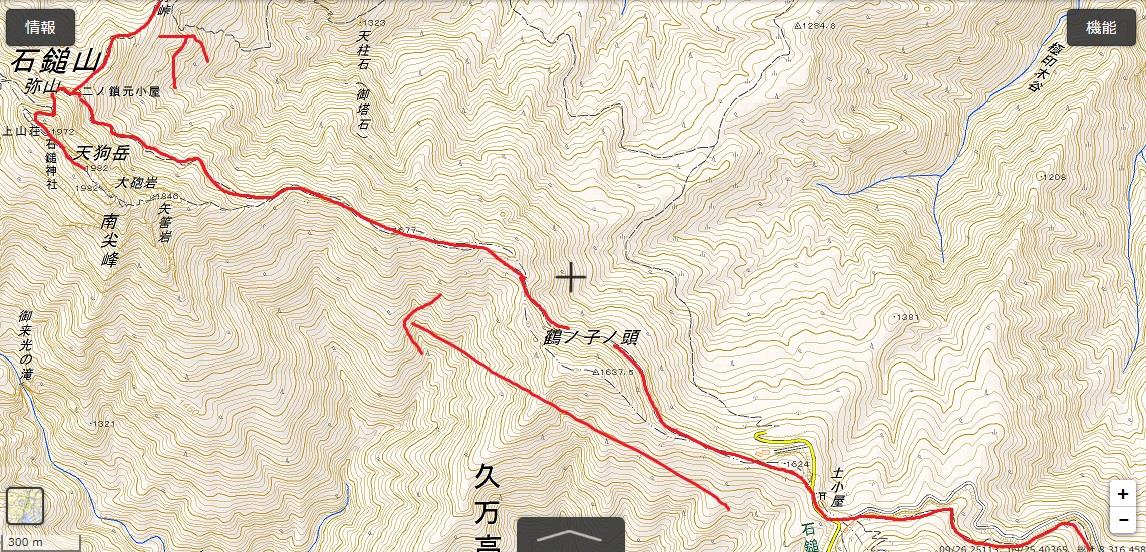

三の鎖を登り切ると、石鎚神社のある弥山に到着です。

近くにある天狗岳のほうが少し標高が高いですが、神社があって広々としているこの弥山を石鎚山の山頂とする傾向が強いですね。

ていうか、御朱印帳持ってくれば良かった…。最近は旅行の度にちゃんと持っているのですが、登山の時も持ってくることを考慮しておくべきでした。

山頂小屋にはカレーや飴湯などが売られています。山価格ですが、こんなところでも多くのメニューにあるのは驚きです。

弥山からの景色は最高で、空気が済んでいれば高知の浦戸湾まで見えるようです。

とりあえず、最も標高の高い天狗岳を目指します。

天狗岳への道は狭いので、やはりここでも渋滞します。

道も険しいので、座ってのんびりと待つこともありました。

南側に安全な道、北側は切れ落ちた岩場の道となっています。

もちろん自分は岩場の道を選びました!まあ天気が良ければ、怖いけどそんなに難しい場所では無いですしね。

そんなこんなで関西で最も標高の高い石鎚山頂(1982m)に到着。

天狗岳山頂標識は写真撮影の渋滞だったので、少し離れた箇所から写真を撮るだけにしました。

圧倒的な高度感を感じながら歩いてきた山々を見渡し、達成感に耽りました。

来てよかった、心底そう思います。

下山を開始します。弥山方面から多くの人がやって来るので、うまくすれ違えるようにゆっくりと待ちながら戻りました。

ちょうどお昼時だったので、弥山は座れるところが無いくらい人が多かったです。

また、縦走ではありがちですが、やはり昼頃にはガスが上がってきて景色を楽しむことが出来なくなりました。危なかったぜ。

下りは迂回路を使用します。

迂回路は岩の山肌に鉄製の階段を取り付けたものです。

迂回路を通って登る人も多いですが、体力的には辛そうだ…。

ニノ鎖小屋でザックを回収し、ひたすら下っていきます。

昼を過ぎても登ってくる人は多いですが、道が広いのですれ違いも簡単です。

前社森?くらいに小屋があります。物資の運搬的にはここのほうが辛いかもしれません。山頂への荷物はヘリで運ぶし。

下りはかなり単調です。

柔らかい土の道だったら良いのですが、踏みしめられた固い土の道や木道ばかりなので、下りはちょっときつかったです。

登りの時も単調そうで辛そうです…。

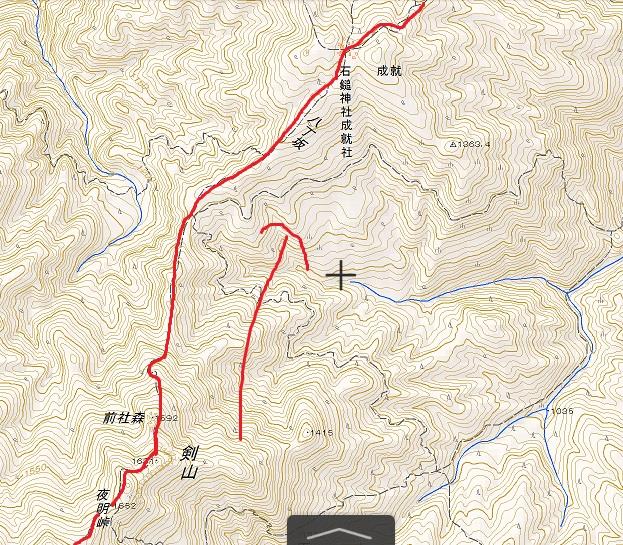

少し登り返していくと、成就社に到着。

宿があったり立派な神社があって栄えていそうな場所ですが、実はよく知らない場所です。

どうしてこんな中腹の中途半端なところに神社が…と思って調べてみるとちゃんと由来があるところだったんですね。

まあ山頂への距離的に、登山の前線基地でもあったのでしょうかね。

ロープウェーで下りようとも考えましたが、ここまで来たから全部人力で、ということで普通に歩いて下って行きました。

成就社からの下りはかなり単調で、人工林の中をほとんど景観も変わらずひたすら降りていくことになるのですが、土の軟らかい道なので順調に下っていけます。

標高を下げるにつれて気温も上がり、風も吹かなくなったので、かなり暑くなりました。眼鏡が曇ってくるんですけお!

西の川付近まで来ると、車道も無いのに集落跡が出てきます。

そういえば以前NHKで見た、最後の住人を特集する番組に出てきた集落は、この辺りだったなあ…。

昔は石鎚山登山を行う人たちを相手にした商売をしていたのでしょう。今はその需要も無くなり…。

西条駅へのバスはいくつかありますが、夕方5時半頃の便に乗るとこの日の内に東赤石山登山口に置いてある車に辿りつけないので、西条駅付近で野宿したりしようかと思っていました。

がしかし、奇跡的に午後3時15分のバスに10分前に間に合いました。

西の川からはせとうちバスに乗って西条駅まで行き、普通電車で新居浜駅へ、そして別子山地域バスに乗って東赤石山登山口に戻って車に乗って帰宅しました。

他のルートとしては、西条駅から特急で伊予三島駅に行き、そこからせとうちバスに乗っても良いでしょうね。

やっぱりスマホがあると、計画を急に変更してもすぐに調べられるのが良いです。

行動時間:9時間45分(休憩含む)

累積標高差:登り約880m、下り約2110m

これにて2015年9月のシルバーウィーク、石鎚山系縦走は終わり。

もうこれで関西の主な縦走路は大方行ってしまったんだよなあ…。

まあとりあえず来年からは毎年日本アルプス縦走することになるでしょうが、う~ん、山小屋泊で九州の山々を登るのもアリかな。

今年度はとりあえず、秋に中国地方の山々を登ったり、冬に近くの山で雪山登山訓練でもするか。